繼 Enco Free、W51 和 W31 之後,Oppo 推出了第四款真無線立體聲耳機 Enco X。與 W51 一樣,它們配備了主動降噪功能。與 Enco Free 一樣,它們定位於高端市場,售價接近 180 歐元。質量在那裡嗎?在這個完整的測試中回答。

大約一年前,OPPO 強化了策略,專注於建構產品生態系統。智慧型手機仍然是該中國品牌產品的核心。但現在它們配備了豐富體驗的配件。今年初,OPPO 推出了恩科自由,你的第一副TWS耳機(True Wireless Stéréo 的英文縮寫,或莫里哀的語言「真正的無線立體聲」)。我們已經發布了這些耳機的完整測試,其表現非常出色。

另請閱讀——AirPods Max測試:蘋果耳機值這個價錢嗎?

在接下來的幾個月裡,OPPO 增加了配件供應。連網手錶 Oppo Watch(由 Google WearOS 提供支援)。兩副耳機,恩科 W31 和 W51,後者相容於主動降噪技術。在學年開始時與 Oppo 組織的實作活動中,我們發現效果非常有趣,但還不夠明顯。太糟糕了,因為 W51 相當便宜。但競爭相當大。幾個月的時間,我們看到了華為的到來Freebuds 專業版等自由耳機 3i, 這一加耳機等芽Z, ETC。

要在陽光下找到一席之地,您需要一款標誌性產品。這是一款有吸引力、製作精良的產品,具有良好的性能,特別是在音質和主動降噪方面。就在那時,Oppo 在今年秋天發布了 Enco X,這是第四副「高級」耳機,價格甚至比 Enco Free 還要高。從理論上講,這款新的音訊配件受益於與丹麥品牌的合作丹拿,具備優秀產品的所有要素。我們戴著耳機花了幾個月的時間。這就是我們的想法。

我們的影片測試

Oppo Enco X - 抗AirPods Pro耳機的全面測試

技術表

| OPPO Enco X | |

|---|---|

| 顏色 | 黑色或白色 |

| 重量 | 耳機:4.8 克(x 2) 錶殼:42.5克 |

| 錶殼尺寸 | 66.3 x 49 x 21.7 毫米 |

| 電池 | 耳機:44 毫安培小時(x 2) 外殼:535 毫安培時 |

| 音訊編解碼器 | LHDC / AAC / SBC |

| 連接性 | USB-C、藍牙 5.2 Qi 無線充電 |

| 認證 | IP54 |

價格和供貨情況

恩科2020年11月。它們在所有常見商店以及 Oppo 官方網站上均有銷售。恩科的價格179 歐元。因此,它們在 2020 年夏初被定位為 Oppo 產品目錄中最昂貴的耳機,高於 Enco Free。129 歐元,以及 W31 和 W51,均位於100歐元以下。

Enco X 面臨來自蘋果 AirPods Pro 的競爭(279 歐元)、華為 Freebuds Pro(200歐元)、OnePlus Buds(89 歐元),以及最新的 Galaxy Buds Pro(229 歐元),由三星在 Galaxy S21 發布之際推出。因此,與往常一樣,Oppo 的價格定位普遍低於競爭對手(三星、華為、蘋果)。因此,Enco X 對錢包來說相對有吸引力。它們是否對耳朵也有好處還有待觀察。

耳機設計

現在讓我們來談談耳機問題的核心。讓我們看看他們的設計。與恩科一起與 AirPods 規定的標準略有不同,與 Enco Free 不同,Enco Free 的設計幾乎相同(但點綴了一些奇特的裝飾)。在這裡,我們發現了更圓潤和彎曲的設計,更注重人體工學而不是實用性。

每個耳機的外殼均經過防濺保護(認證 IP54),當然是聚碳酸酯。但表面是有光澤的,而不是啞光的,就像 Enco Free 上的那樣。揚聲器部分由卵形部分組成,帶有輕微的突起,可連接尖端並無需用力即可進入耳朵。

耳機的這部分比 Enco Free 的部分還要大。具有優點和缺點:耳機不一定適合所有耳朵形狀。但如果是這樣的話,即使在聽了幾個小時之後,支持也會是良好和愉快的。

在耳機卵形部分的突出部分,您可以安裝一個柔軟的矽膠頭。它們是提供隔音和被動降噪功能的。可以將其拆下進行更換(如果損壞)或選擇其他尺寸。在上面的照片中您可以看到尺寸中等的。該耳機還附帶兩對額外的耳塞:小的等大的(見下文)。 Enco X 的筆尖比 Enco Free 的筆尖大。它們更靈活且更容易移除。另一方面,他們又比較脆弱。

每個耳塞的另一個重要部分是耳機柄。它總是圓形的,但它也是小得多比 Enco Free(和 AirPods)好。在其中,您會發現許多元素:當然是電池、觸控表面(用於不同的控制)、充電連接器和兩個小麥克風。觸控表面可讓您接聽電話、控制音樂和音量,甚至啟動主動降噪或透明模式。我們將回到最後兩個。

讓我們談談兩個麥克風。第一個位於莖的頂部。它負責主動降噪。和第二個在莖的底部、 充電連接器之間。它負責在通話期間拾取聲音或與 Google Assistant 交談。

充電盒設計

與耳機一樣,Enco X 隨附的包裝盒採用比 Enco Free 更圓潤的設計。與耳機一樣,外殼上覆蓋有閃亮聚碳酸酯中的可樂而且不是霧面的。其形狀為卵形。它的寬度大於高度。這款保護殼的蓋子上有一個相當隱密的 Oppo 標記,以及另一個不太隱密的 Dynaudio 標記。它確認該產品是共同創建的。

這兩個盒子之間有一些相似之處。從其垂直的人體工學設計開始:耳機可以直立存放與 Enco W51 和 W31 不同,沒有塗層。 USB Type-C 連接埠位於外殼下方(當您將其直立放置時)。此外,邊緣有一個硬體按鈕啟動耳機與智慧型手機的配對。在“智慧型手機應用程式”部分中查找有關此主題的一些資訊。

最後,通知 LED,這裡非常謹慎,位於立面上。呈紅色表示電池即將耗盡。耳機充電時呈橙色。當耳機電量達到一定水平時,它會呈現綠色。當配對處於活動狀態(固定)或正在進行(閃爍)時,它呈白色。

音訊品質

音訊體驗的品質整體良好。但變化很大。確實可以非常好,也可以還過得去。這主要取決於您使用耳機所使用的智慧型手機。如果您選擇高階OPPO(尋找X2 Pro,就像我們視訊測試中的情況一樣,Find X2 或Oppo Reno 4 Pro),你將擁有最豐富的經驗。耳機相容左旋HDC,高清藍牙音訊編解碼器。它極大地豐富了聲音並提供了良好的圓度,即使在入耳式耳機通常不擅長的低音方面也是如此。Find X2 Pro 預設啟用編解碼器。

如果你有一個智慧型手機 安卓 相容藍牙5.1或更高版本,您將無法從 LHDC 編解碼器中受益。您將不得不使用標準立體聲藍牙編解碼器。然而,體驗非常好,因為中音和高音的聲音品質很高。然而,低音的豐富度會降低,音量會變小你會體驗到一點延遲 額外的。這些不便並非 Enco X 獨有,因為 Enco Free 也是這種現象的受害者。

如果你有一個智慧型手機 Android 相容藍牙 5.0或更少,您的單聲道音質將會較差。花 180 歐元買單聲道耳機真是太可惜了。您不妨購買頸帶式耳機(例如 BeatX)或貼耳式/耳罩式耳機。同樣的價格有一些非常好的。

iPhone 也是如此:沒有 Apple 智慧型手機相容藍牙 5.1甚至更少的 LHDC。對於 AirPods,蘋果使用了定製版本的藍牙協議,可以提供更豐富的聲音。這就是為什麼 iPhone 透過 AirPods 提供立體聲,而不是透過其他 TWS 耳塞提供立體聲。

主動降噪:近乎神奇的效果

無論你是OPPO、華為、小米、三星或蘋果,Enco主動降噪。這不是Enco Free提供的降噪功能,而是與Freebuds Pro或AirPods Pro相媲美的技術。一旦您將耳機戴在一隻耳朵上,您就會感受到麥克風和揚聲器所做的工作。

該技術相對簡單易懂。每個耳機均配備三個麥克風。當我們詳細設計耳塞時,我們看到了兩個:第一個位於耳機桿末端,第二個位於耳塞內部。第三個是耳機裡面,靠近耳廓。外部聽筒位於桿的頂部,用於記錄聲音。內建耳機對您正在聽的內容也有同樣的作用。利用此訊息,耳機會發出相反的訊號,消除環境噪音,而不會幹擾您正在聆聽的訊號。

環境噪音立即降低。然而它們並沒有被取消:如果你停止音樂並仔細聆聽,你會分辨出汽車、大眾運輸、聲音等。另一方面,這將使您能夠專注於音樂,甚至降低音量。這是值得注意的。有些聲音會通過過濾器。一些點擊。聲音。乙醚噪音太大而無法消除。韌體更新還減少了風噪聲。我們希望進一步的更新能繼續完善結果。

另一個小缺點是,在免持電話通話過程中,我們遇到了聲音清晰度下降。當主動降噪起作用時,我們的記者聽得不太清楚。另一方面,我們很好地聽到了記者的聲音。這有可能是因為麥克風專用的降噪功能有點過於熱心了。

另請注意,Enco透明模式,讓您可以聆聽外部噪音,就像您耳朵裡沒有耳機一樣,因此取消了矽膠耳塞的被動絕緣功能。這對於開始對話或在街上行走時非常有用,同時保持對城市交通(行人、汽車、自行車、踏板車等)的警惕。這是一個非常有用的模式。

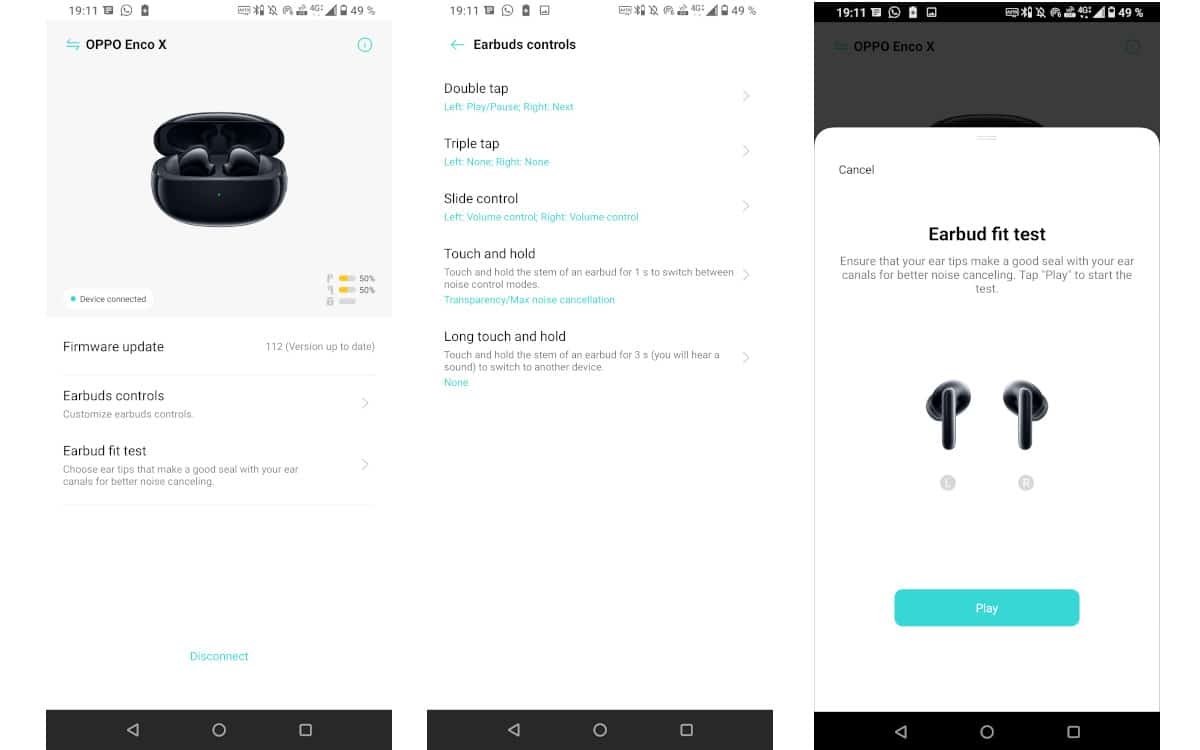

智慧型手機應用程式:HeyMelody

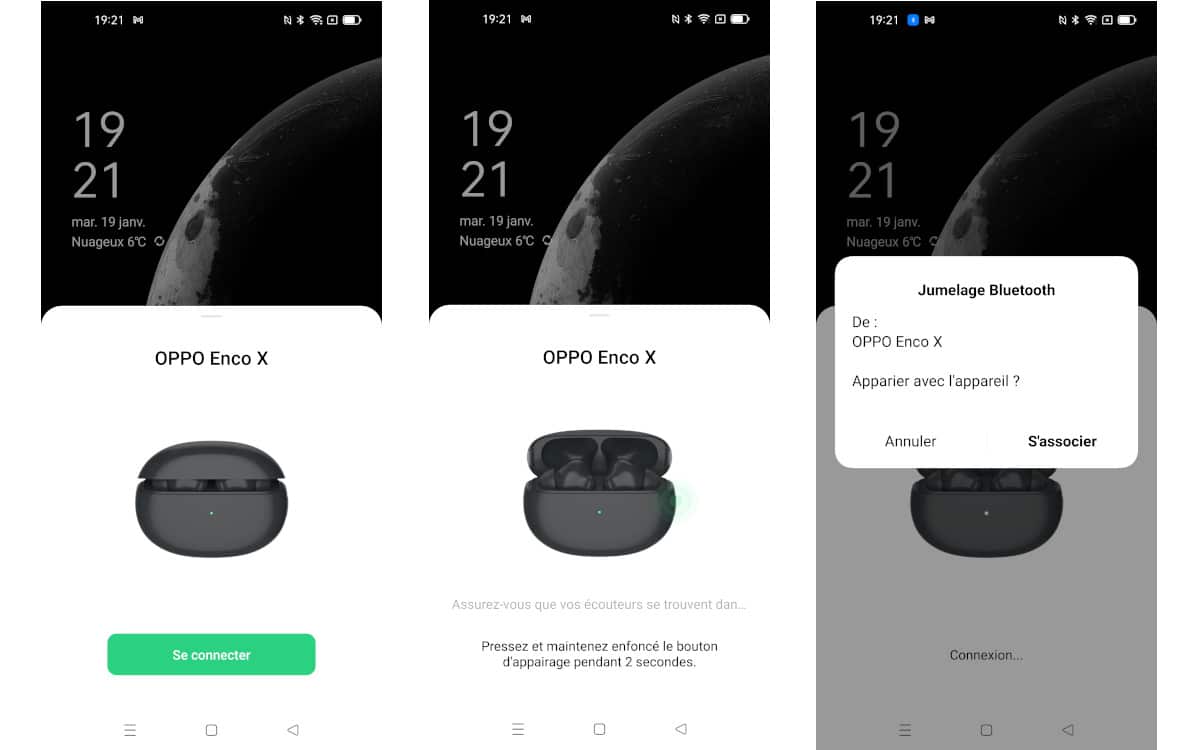

Enco X 可以像市場上所有其他 TWS 耳機一樣使用。您啟動智慧型手機的藍牙。您開始搜尋相容配件。打開小耳機盒,無需取出耳機。您按下按鈕幾秒鐘即可啟動耳機偵測模式。您點選智慧型手機偵測到的裝置清單中耳機的名稱。然後配對就建立了。

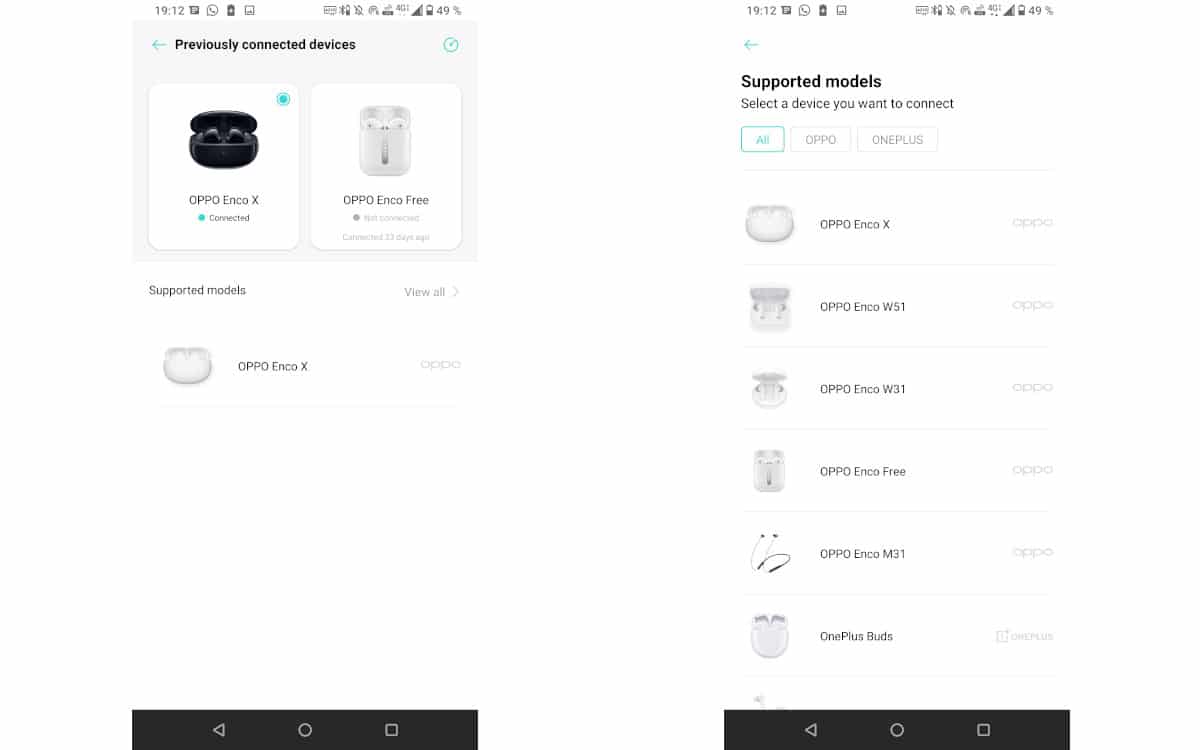

在我們對 Enco Free 和 OnePlus Buds 進行測試時,我們遺憾地註意到,智慧型手機上沒有安裝用於個人化觸控功能並改善用戶體驗的應用程式。從此,橋下流水了。我們很高興看到 Oppo 的 TWS 耳機現在提供了一個應用程式。該應用程式對我們來說並不陌生,因為它涉及嘿旋律我們可以使用 OnePlus Buds Z 進行測試。

該應用程式的到來是三重好消息。首先,它大大改善了這兩個品牌之前耳機的體驗。HeyMelody 確實相容於所有 Enco 和 Buds 耳機至今已發布。因此,您將能夠更新耳機的韌體並利用新功能。然後,自從我們的 Buds Z 測試發布以來,它已經得到了改進:現在可以自訂觸控控制。當然,一切都取決於每個耳機的功能。最後,應用程式允許其他品牌智慧型手機的擁有者充分利用耳機的優勢。

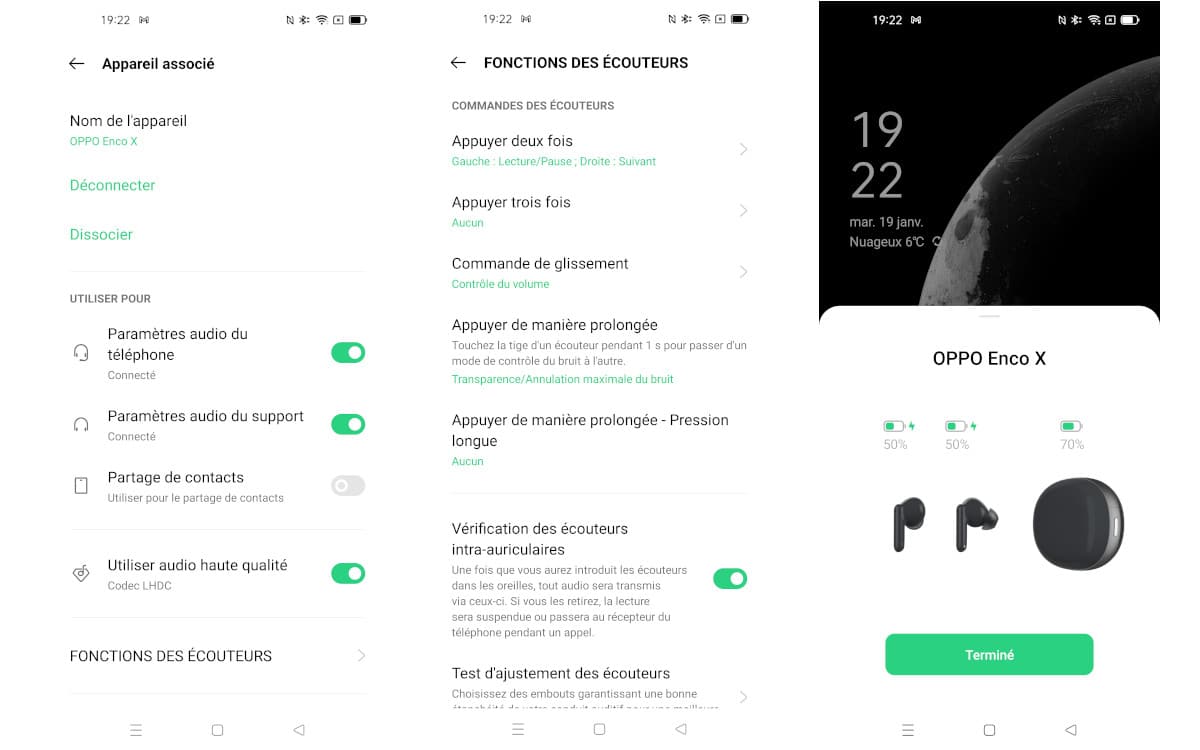

在撰寫本文時,該應用程式的功能仍然很基本,但非常有用。耳機與智慧型手機配對後,您需要在應用程式中再次啟用連接。首先從相容耳機清單中選擇您的型號。然後,點擊它打開設定畫面。在那裡您可以檢查每個耳機的充電狀態。如果耳機放在裡面,您還可以找到盒子的資訊。如果沒有,它將呈現灰色。

從這裡,您還可以更新韌體(出現一個小紅點告訴您有可用更新)。您可以為左耳塞或右耳塞選擇觸控控制(點擊並按住 1 秒鐘、點擊並按住 3 秒、上下滑動、點擊、雙擊和三次)。最後,你可以執行基本的音訊維持測試。這些都是相對簡單的動作。 HeyMelody 仍然缺乏真正的均衡器,因此我們可以認為該應用程式真正完整。但這是一個很大的進步。

請注意,如果您將 Oppo 智慧型手機與 Enco X 配對,您將獲得 HeyMelody 提供的所有功能,直接在 ColorOS 作業系統中。我們已經經歷過。您可以在下面找到所有捕獲的內容。

自主性和充電

我們測試的最後一部分,自主性。讓我們記住一些重要的資訊。每個耳機均配備一顆電池44毫安培時以及附加電池的情況535毫安培時如有必要,您可以隨時為耳機充電(您肯定會全天需要它們)。根據官方介紹,這款耳機的電池續航力為4小時聽有主動降噪功能的音樂時5小時30分鐘沒有降噪。

我們體驗到的自主權與公佈的數字非常接近。有時會少一點。有時多一點。但這取決於您的使用情況(僅限通話或音樂)和音量。就其本身而言,耳機盒可為耳機提供四到五次完全充電。 Oppo解釋說,整體自主權是主動降噪永續使用 20 小時。這個數字與我們的經驗非常吻合。因此,我們處於良好的市場平均值。另一個要點。

當耳機放在充電盒中時,只需不到一個半小時即可充滿電。對於這種情況,您可以選擇有線或無線充電,如果你裝備了氣。這是蛋糕上的小糖霜。使用 USB 線或 Qi 充電底座(或相容於無線反向充電的智慧型手機),您幾乎需要兩個小時為充電盒充滿電。雖然有點慢,但考慮到所提供的自主權,這仍然是合理的。

結論

Enco X 可能比 Enco Free 貴,但他們還提供更多。音頻品質不斷提高。降噪效果非常好。在不降低噪音的情況下延長電池壽命,並在該功能啟動時保持舒適。該產品結構緊湊。 HeyMelody 應用程式的到來大大增加了相容於客製化觸控控制和更新韌體的智慧型手機的數量。

面對Enco Free,Enco X因此受益於一致的定位。而且面對競爭,也是非常相關的。主要競爭對手的定位普遍在200歐元以上,而Oppo的提議仍然謹慎。這是一款非常有前途的產品,如果沒有完全相容的智慧型手機(至少是藍牙 5.1,如果不是 Oppo),採用該產品將是一種恥辱。

我們期望下一代產品具有更明顯的低音、整合到 HeyMelody 中的均衡器以進一步改善音訊體驗、與其他品牌智慧型手機更好的兼容性以及更精確的主動降噪。我們確信我們的願望有一天會實現。

Enco X 是 Enco 系列的非常好的迭代。透過進軍高端市場並與丹拿合作,這個中國品牌提供了良好的聲音體驗以及顯著的主動降噪功能。除了聲音之外,Enco一些小缺陷仍然需要解決。另外,iPhone 用戶,這款產品不適合您!

我們愛

- AirPods 設計更緊湊、更少標記

- 與丹拿的合作

- 很棒的聲音體驗...

- ...Find X2 Pro 的表現變得非常出色

- HeyMelody,一款必備的 Android 應用程式

- 主動降噪相當有效

- 市場平均良好的自主權

- Qi 無線充電,這個小額外功能很順利!

我們喜歡少一點

- 使用主動降噪功能通話時聲音有點低沉

- 非 Oppo 智慧型手機上的延遲更明顯

- 中等快速有線充電

- 該應用程式缺少均衡器!

- HeyMelody 從 App Store 中消失

- 更圓的設計,但耳朵裡更笨重

詢問我們最新的!

谷歌正準備更新其專業訊息服務。最新版本的 Gmail(版本 2024.11.24.702067492)透露,Google Chat 即將推出新的「Board」功能,讓使用者可以固定重要的訊息和資源。這種新奇、發現…

應用領域